先日、中小企業診断士2次試験のコツをブログに記載させて頂きましたが、いまだに伝えきれていない部分があったのでここで補遺として追記させていただきます。

特に点数が安定しない方へ向けてのアドバイスです。

点数が安定しない方へのアドバイス

中小企業診断士2次試験において、点数が安定しないと感じている方は多いと思います。その原因の一つとして、自分に合った解答プロセスを確立できていないことが挙げられます。試験対策では、適切な解答プロセスを構築することが何よりも重要です。ここでは、私の経験をもとに解答プロセスの構築方法や、対策のポイントをお伝えします。

自分に合った解答プロセスを見つける大切さ

試験対策において、どの教材やメソッドを使うかは重要なポイントですが、それ以上に重要なのは、自分が「これだ」と納得できる解答プロセスを見つけることです。例えば、私はスタディングの解答プロセスを試しましたが、正直なところ、自分にはしっくり来ませんでした。ここで勘違いしないで欲しいのは、スタディングが悪い教材というわけではありません。実際、多くの方がスタディングを使って合格している実績があります。私も一次試験が合格できたのはスタディングのおかげだと思っています。ただ、私自身がスタディングの解答プロセスを自分のものとして腑に落とすことができなかっただけです。

問題によっては、その場のひらめきに頼る解答も可能ですが、これではどうしても点数にムラが出てしまいます。安定した点数を取るためには、問題ごとに対応可能なプロセスを構築しておくことが必要です。そのため、自分なりの解答プロセスを試行錯誤して見つけ出すことを強くおすすめします。

私が構築した解答プロセスについて

以前投稿したブログでは、私が独学で模索しながら構築した解答プロセスについてまとめています。ただし、これが唯一の正解というわけではありません。それぞれの方が過去問演習や模擬試験を通じて、自分に最適な方法を見つけ出すことが大切です。たとえば、与件文に色ペンでマーキングをするか、それともシャーペン1本で作業を進めるかは完全に個人の好みです。ちなみに、私はシャーペン1本派でした。

1次試験から2次試験への壁と私の失敗談

私自身の経験をお話しすると、1次試験は無事に合格したものの、2次試験に進む段階で大きな壁にぶつかりました。模範解答例を見ても、「どうやってこの解答にたどり着けばいいのか?」という疑問ばかりが浮かび、まったく発想が追いつかなかったのです。模範解答を再現しようとしても、プロセスが頭の中で整理されておらず、どこかあいまいなまま試験当日を迎えてしまいました。当然のことながら、不合格という結果に終わりました。

その後、私は半年間の休みを取り、「ふぞろいな合格答案」シリーズに全力を注ぎました。この教材の良いところは、キーワード加算方式を採用している点です。独学でも自分で採点しやすく、非常に助かりました。賛否が分かれる部分ではありますが、少なくとも模範解答例に近い形で記載すれば合格点ができるはずです。そのため、模範解答例に基づいた解答プロセスを構築することに集中しました。これがいわゆる「コツ」にあたる部分です。

このコツを習得することで、どのような問題でも対応することができます。おかげで2年目の受験で合格することができました。

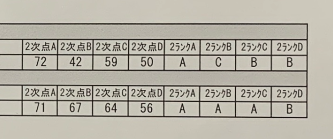

当時は請求しないと点数が開示されなかったのです!

与件文の活用と過去問演習の重要性

2次試験では、与件文に多くのヒントが隠されています。そのヒントを正しく見抜き、解答に活用することが求められます。ただし、採点者が求めているのは奇をてらった奇策ではなく、過去問に基づいたオーソドックスな解答です。仮に新しい形式の問題が出題されたとしても、他の受験生も同じように苦戦するはずです。過剰に不安になる必要はありません。

効果的な対策としては、過去問を徹底的に解き、模範解答を参考に解答プロセスを構築することです。このプロセスを通じて、全体の8割程度の問題に対応できる力を身につけることを目指しましょう。残りの2割については無理にカバーしようとせず、割り切って捨てるという選択も重要です。100%の正解を目指す必要はありません。

受験機関の問題との付き合い方

受験機関の問題は、時に過去問以上に難易度が高く設定されていることがあります。これは、多くの場合、先述した「捨てるべき2割」の部分に焦点を当てた問題であることが多いです。そのため、受験機関の問題に振り回されず、まずは過去問を確実に解けるようになることを優先しましょう。過去問を通じて、模範解答にたどり着くためのプロセスを自分なりに構築することが最優先です。

実際、私は合格した年は予備校が作った問題や模擬試験も一つも受けませんでした。

最後に

中小企業診断士試験は決して簡単な試験ではありませんが、適切な解答プロセスを確立し、過去問演習を通じて実力を着実に積み上げていけば、合格への道が見えてきます。焦らず、自分に合った方法で一歩一歩進んでいきましょう。